経営改善ブログ

平成28年7月1日、「中小企業等経営強化法」が施行されました。

この法律の目的は、中小企業・小規模事業者の稼ぐ力を強化、生産性を向上し、企業において賃上げが行える経済構造にしていき、GDPの6割を占める個人消費の活性化を行うというものだそうです。

まず、事業分野別の指針に基づき『経営力向上計画』を作成し、事業分野別の主務大臣の認定を受けます。

あまり景気のよろしくない業種に絞って、指針が出されています。

認定は、事業分野ごとの担当省庁が行うようになっていますので、申請書の提出先は事業分野によって異なります。

ご注意ください。

認定を受けることにより、認定計画に基づき取得した一定の機械及び装置の固定資産税が3年間、半分になります。

また、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができるというものです。

この法律による『経営力向上計画』は事業分野別の主務大臣、担当省庁等が柔軟に認定を下すことになっているので、承認は容易になると思われます。

これからは、私見なのですが、この法律の、最大のメリットは固定資産税の減額ではなく、金融機関に放置され、返済もできず、新たな借り入れもできないような身動きのできなかった中堅・中小企業にとって大きなメリットが生まれることかもしれません。

中小企業庁のHPを見ていると、やたら、『申請書はたった2枚』と書かれているのが特徴です。簡単であることをアピールしているのでしょうか?

しかし、申請書の作成に当たっては、経営革新等支援機関によるサポートを受けることができます。

もちろん、当事務所でもサポート承ります。

ご興味のある方は、ご連絡お待ちしております。

梅雨が明け、暑い日々が続いております。

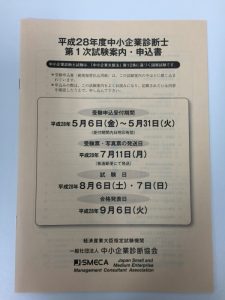

これからの、この暑い時期にはたくさんの士業の試験が行われます。

中小企業診断士の1次試験もしかりです。

今年の1/12の日経新聞に、中小企業診断士に関する記事がありました。

取得したいビジネス関連資格の1位に輝いています。

今回は1位に輝きました中小企業診断士とは何ぞや?ということについて書いていきたいと思います。

中小企業診断士とは

そもそも中小企業診断士制度は、「中小企業支援法」第11条に基づき、中小企業者がその経営資源に関し、適切な経営の診断、及び経営に関する助言を受ける機会を確保するために、中小企業の経営診断業務に従事する者を登録することが目的の制度です。

経営コンサルタントとしては唯一の国家資格となります。

私たちが支援を行う中小企業・小規模事業者の数について、中小企業庁調べ(2014年)において380.9万者、企業全体に占める割合はなんと99.7%にも及びます

また、対象となるのは、既存企業はもちろんのこと、今後起業を考えている人やベンチャー企業などもいらっしゃいます。

中小企業診断士は、企業の経営課題等について、専門的知識をもってアドバイスします。

まず、中小企業の経営の現状を診断して、企業の問題点や課題等を抽出します。それから、解決案を提示したり、経営相談等に乗ったり、経営計画の策定及び実行支援をすることが主な業務です。

このため、中小企業診断士は、専門的知識の活用とともに、企業と行政、企業と金融機関等のパイプ役、中小企業への施策の適切な活用支援まで、幅広い活動に対応できるような知識や能力が求められています。

また、中小企業のためにある国等の施策を正しく中小企業に活用する支援を行うという役割が求められているのです。

8月6日7日の二日間にわたって、1次試験が行われますが、今後、取りたい資格と満足度の動向がどうなるか、興味深いところです。

新年1月は、年末からの業務に追われ

皆様に新年のご挨拶もできないまま

早いもので、今日から2月となりました。

昨年から、「経営」とは何か?

ということをブログで述べさせて頂きましたが

いよいよ、今回が最終回です。

今まで私が述べさせて頂いたことを「方程式」にすると下記のようになります。

経営=マーケティング(≒セールス)×マネージメント+イノベーション

ただし、この方程式は一定規模以上の会社に当てはまるものであり

ベンチャー企業や中小・小規模企業においては

経営=セールス+イノベーション

になるのではないかと思います。

それは、「セールス」と「イノベーション」だけが企業に必要な果実(成果)を

生むのであり、その他の職能はみな費用(コスト)だけしか生まないため

経営資源に乏しいベンチャー企業や中小・小規模企業は

「セールス」と「イノベーション」に経営資源を集中した方が良いからです。

やはり、最初に述べさせて頂いたように

「販売なくして、事業なし」ということになります。

ところで、今回のシリーズの1回目で、経営コンサルタントとして

企業を支援させていただく立場の者として

「机上の理論は、ほとんど意味を持たない場合が多い」、と書きましたが

それは、私も含め経営コンサルタントに戒めの意味合いも含んでいます。

最近、「学者」のような経営コンサルタントが多いような気がするからです。

「学者」は、行動の重要性を信じておらず、知識それ自体を目的にしています。

(決して学者の方々を批判しているわけではありませんので、悪しからずご了承ください。)

しかし、知識は行動・実践してこそ、その価値が存在すると思います。

ドラッカーも、「学者が知識と呼んでいるのは情報に過ぎずそれ自体では限られた価値しか持っていない」

と語っています。

我々、経営コンサルタントは「知識」だけを経営者の方々に伝えるだけではなく

経営者の同伴者として一緒に行動し、もっと汗をかく必要があると思います。

「販売なくして、事業なし」と自分自身にも言い聞かせながら

経営者の良き同伴者として、今後も頑張って汗をかいていきたいと思います。

完

久しぶりのブログとなりましたが

今年も残すところ僅かとなりました。

前回までのブログで

「経営≒営業」という内容で述べさせていただきました。

今回は、経営において企業が成長していくと

どうしても必要となる「マネジメント」について

述べていきたいと思います。

「営業」活動において不可欠なものは

「目標設定」と「自己管理」だと思います。

個人レベルにおいては、

①組織の目標に基づき

②自分自身が貢献すべき領域を明らかにし

③その領域でいかなる成果を上げるのかを設定し

④その目標達成に責任を持ち

⑤そのために、いかに自分自身を管理していくのか

ということが重要になってきます。

これを企業レベルに置換えれば、「マネジメント」ということになるのではないでしょうか。

「マネジメント」とは、

①企業(経営者)の目標に基づき

②企業が貢献すべき事業領域を明らかにし

③その領域でいかなる成果を上げるのかを設定して

④その目標達成に責任を持つこと

⑤そのために、いかに組織全体を管理していくのか

考査・実行・検証するということだと思います。

「マネジメント」理論の第一人者としては、ドラッカーが挙げられます。

私なりの解釈で、少しだけドラッカーの理論をご紹介をさせていただきたいと思います。

ドラッカーは、「マネジメント」とは、組織として成果を上げるための道具・機能・機関であると

言っています。日本においては一般的に「管理」という意味合いで使用されますが、それは非常に狭義の意味だと思います。

そして「マネジメント」には、3つの機能があると言っています。

1つ目は、「事業」のマネジメント。

企業は行っている事業、行うべき事業をうまくマネジメントしなければならない。という意味ですが

「事業」とは、「マーケティングとイノベーションによって、顧客を創造する活動」であり

「環境適応的な仕事ではなく、創造的な仕事でなくてはならない」と定義し、そして「マネジメントは業績のみによって評価される意識的な活動でなくてはならない」と定義しています。

2つ目は、「経営管理者」のマネジメント。

「経営管理者をマネジメントし、人的・物的資源を活用して生産的な企業をつくること」と定義しています。

3つ目は、「人と組織」のマネジメント。

「企業では様々な技能を持ち、質の異なる人によって仕事が行われている。

人とその仕事をマネジメントすることが企業にとって重要なものとなる」と語っています。

60年以上も前に発刊された、「現代の経営」からの引用ですが

現代においても十分通用する理論であると言えるでしょう。

経営を学ぶにあたっての入門編として、大変お勧めする一冊です。

今回は、書評的なブログとなりましたが、年内最後のブログとなります。

本年中に賜りましたご厚情に深謝いたしますとともに、

来年も変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます。

[2015.11.14]

カテゴリー:経営コンサルタント

早いもので11月も中旬となり、忘年会シーズンに突入しました。

今回のブログは、前回からの続きとして

「営業=心理学+統計学」の後編

「統計学」について述べさせて頂きたいと思います。

統計学とは、一般的に経験的に得られたバラツキのあるデータから

応用数学の手法を用いて数値上の性質や規則性あるいは不規則性を

見出す学問のことです。

日本では、大学において専門の学部は無いと言われていますが

欧米のビジネススクールでは、ほとんど必修科目となっています。

それだけ、本来であればビジネスにおいて必要不可欠だということです。

「営業活動」に置き換えれば、個々の営業担当者の行動を数値化し

データ化するということになります。

その1つの例として、KPI(重要業績評価指標)の設定が可能となります。

細かい説明は省略させていただきますが、KPIシートを作成し活用することで

結果だけではなく、プロセスを管理できるようになります。

「良い結果には、良い原因がある」ということが、数値として可視化できるようになります。

誰でも数字で管理できるようになるし、全員で改善策を考えることも

できるようになるため、自然とPDCAサイクルを回すことができるようになり

「営業」としての目標達成ができるようになります。

その結果として、当然、経営者は企業を発展させることができるのだと思います。

以上のような理由から、私は、「経営≒営業=心理学+統計学」と考えているのです。

あくまで狭義の意味においてですが。

次回は、経営において企業が成長していくと、どうしても必要となる

「マネジメント」について考えていきたいと思います。

カテゴリー

月刊アーカイブ

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月